Galerie der Gegenwart: Das Programm der Spielzeit 2024 & 2025 ist da! Galerie der Gegenwart: Das Programm der Spielzeit 2024 & 2025 ist da! Galerie der Gegenwart: Das Programm der Spielzeit 2024 & 2025 ist da! Galerie der Gegenwart: Das Programm der Spielzeit 2024 & 2025 ist da! Galerie der Gegenwart: Das Programm der Spielzeit 2024 & 2025 ist da! Galerie der Gegenwart: Das Programm der Spielzeit 2024 & 2025 ist da! Galerie der Gegenwart: Das Programm der Spielzeit 2024 & 2025 ist da! Galerie der Gegenwart: Das Programm der Spielzeit 2024 & 2025 ist da! Galerie der Gegenwart: Das Programm der Spielzeit 2024 & 2025 ist da!

Galerie der Gegenwart: Das Programm der Spielzeit 2024 & 2025 ist da! Galerie der Gegenwart: Das Programm der Spielzeit 2024 & 2025 ist da! Galerie der Gegenwart: Das Programm der Spielzeit 2024 & 2025 ist da! Galerie der Gegenwart: Das Programm der Spielzeit 2024 & 2025 ist da! Galerie der Gegenwart: Das Programm der Spielzeit 2024 & 2025 ist da! Galerie der Gegenwart: Das Programm der Spielzeit 2024 & 2025 ist da! Galerie der Gegenwart: Das Programm der Spielzeit 2024 & 2025 ist da! Galerie der Gegenwart: Das Programm der Spielzeit 2024 & 2025 ist da! Galerie der Gegenwart: Das Programm der Spielzeit 2024 & 2025 ist da!

Spie

lzeit 2024

& 2025

Das Programm der neuen Spielzeit ist da!

HEUTE IM THALIA THEATER

HEUTE IM THALIA GAUSSSTRASSE

Aktuell

State of A

ffairs

von Yael Ronen und Roy Chen

Regie Yael Ronen

Uraufführung am 4. Mai

Faust Gretc

hen Fraktur

Ein Langgedicht nach Goethe / Regie Lorenz Nolting

Premiere am 26. April im Thalia Gaußstraße

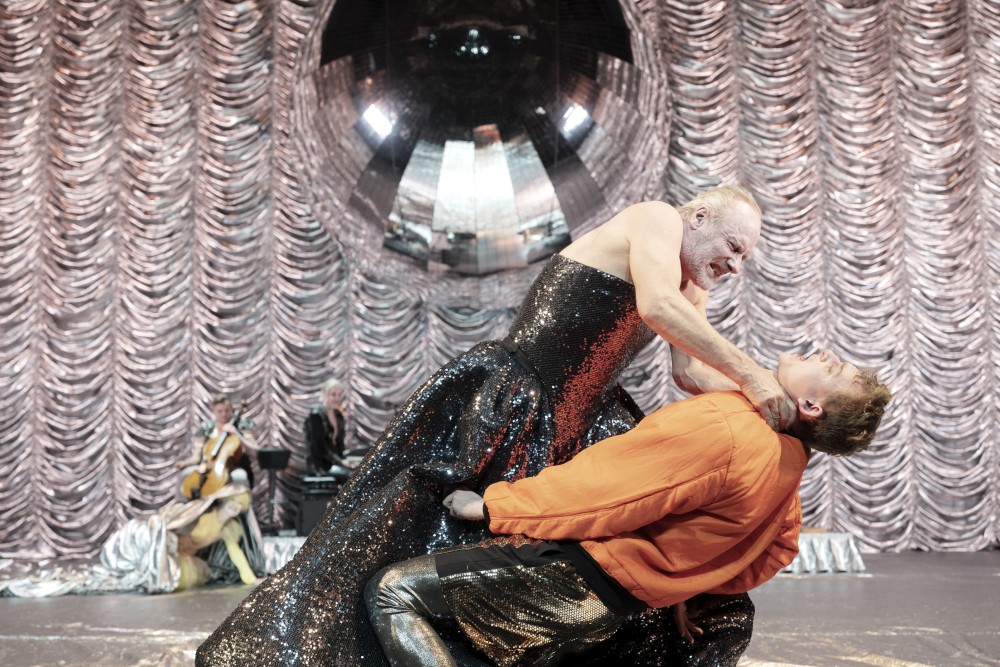

S

chande

von Ingmar Bergman / Regie Mattias Andersson

wieder am 19. April

König L

ear

von William Shakespeare / Regie Jan Bosse

wieder am 29. April im Thalia Theater

Die Spielzeit 2024 & 2025

ThaliaSo

mmerCards

Allein, zu zweit oder für U30: 3 Monate lang volles Programm zum halben Preis!

Thali

aDigital

Unsere neue Mediathek mit exklusiven Backstage-Einblicken, Interviews, Podcasts, Reiseberichten und mehr.

Digitales Eintauchen vor, auf und hinter die Bühne!

Thali

aShop

Thalia to go: Socken, Taschen, Mützen, Sweatshirts, Bücher und vieles mehr.

Jetzt in unserem Shop stöbern!

Hier den Thalia Newsletter bestellen